Tout a de nouveau déraillé. Alors que l’Europe se retrouve à l’épicentre de la deuxième vague du Covid-19, que l’ensemble des pays du continent renouent, l’un après l’autre, avec un confinement plus ou moins strict, la menace d’une deuxième récession en moins de six mois prend de plus en plus consistance. Le 5 novembre, la Commission européenne a été obligée d’acter ce nouveau choc : elle a révisé ses prévisions à la baisse. Selon elle, il ne faut plus compter sur un retour de la croissance en 2022, mais plutôt en 2023.

Ces prévisions se veulent lucides et raisonnables. Mais le sont-elles vraiment ? Les responsables comprennent-ils, admettent-ils le moment de rupture auquel nous assistons ? « Les vieux tabous et les vieux schémas restent toujours d’actualité. C’est toujours la même vision gestionnaire », déplore l’économiste Aurore Lalucq, députée européenne (S&D) .

Derrière les prévisions avancées par la Commission se cache une solide conviction, partagée par la plupart des dirigeants : la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 n’est qu’une mauvaise passe. Le deuxième confinement les a contraints à renoncer à l’idée d’une simple parenthèse, comme ils l’espéraient au printemps, mais ils n’ont pas renoncé à croire au caractère passager de la crise sanitaire.

Il suffit de voir l’euphorie boursière après l’annonce de la découverte d’un vaccin par les laboratoires BioNtech et Pfizer pour le mesurer. Pour beaucoup, il ne s’agit désormais que d’une question de temps : il suffit de tenir en attendant qu’un vaccin soit à disposition du public. Il faudra certes passer le « sombre hiver » de 2020, comme a prévenu le nouveau président américain, Joe Biden, dès son premier discours présidentiel. Mais après, tout pourra repartir comme avant.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, ne dit pas autre chose : « Le principal défi pour les responsables politiques est d’assurer la transition jusqu’à ce que la vaccination soit bien avancée, et que la reprise ait trouvé sa dynamique. La BCE était là lors de la première vague, elle sera là pour la deuxième », a-t-elle assuré.

Déjà, les prévisionnistes ont repris leurs modèles. À défaut d’être en V comme ils l’avaient escompté au début de l’année, la reprise pourrait être en W, en K, selon eux. Peut-être même en coquille d’escargot ou toute autre lettre de l’alphabet cunéiforme, l’imagination en ce domaine étant sans limite.

- Un effondrement pire qu’en 2008. © Eurostat

La réalité, pourtant, bouscule tout. Jamais, en temps de paix, les économies européennes, depuis la Seconde Guerre mondiale, n’ont connu un tel effondrement. Les chiffres donnent le vertige. L’Espagne a enregistré une chute de 22 % de son PIB au cours du deuxième trimestre, la France de 19 %, l’Italie de 17 %, l’Allemagne de 11 %. Pour l’ensemble de la zone euro, la chute était déjà de 15 %. Et c’était avant la deuxième vague de l’épidémie. Comment croire que tout cela sera effacé rapidement ?

De nombreux économistes mettent en garde contre cette illusion de « retour à la normale », dans un temps plus ou moins long, caressée par beaucoup de responsables. Une normalité qui avait d’ailleurs déjà des allures de bizarrerie. Depuis la crise de 2008, toutes les économies européennes ont besoin du soutien constant et immodéré de la politique monétaire pour ne produire qu’une très faible croissance. Et malgré les taux zéro, l’argent gratuit, elles sont, à l’exception de la sphère financière, en déflation, contrairement à toutes les théories classiques. Pour ces économistes, le choc subi par l’économie mondiale avec la crise du Covid-19 s’inscrit dans cette trajectoire longue. Mais il est tellement hors norme qu’il est impératif de sortir des schémas préétablis.

Adepte de la théorie de la régulation, l’économiste Robert Boyer considère, dans son livre Les Capitalismes à l’épreuve de la pandémie (La Découverte), que recourir aux concepts classiques pour cette crise est une faute « car cela indique que l’on espère appliquer des remèdes connus, qui seront donc inefficaces ». « Le terme de “récession” s’applique au moment où un cycle économique, arrivé à une certaine étape, se retourne pour des raisons endogènes – ce qui suppose que l’étape suivante sera mécaniquement la reprise, également pour des raisons endogènes, avec un retour à l’état antérieur. Or il ne s’agit pas ici d’une récession, mais d’une décision prise par les instances politiques de suspendre toute activité économique qui ne soit pas indispensable à la lutte contre la pandémie et à la vie quotidienne », explique-t-il dans un entretien au Monde.

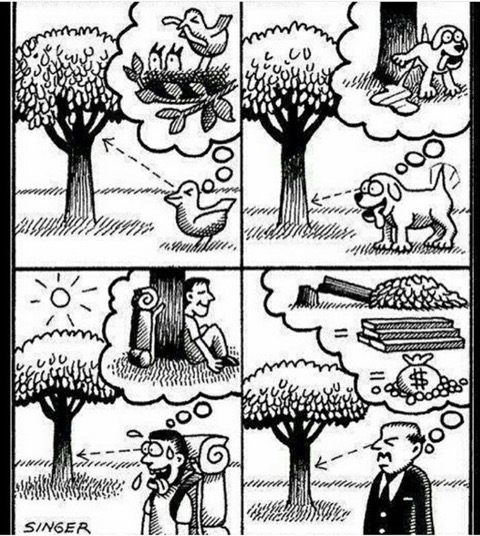

Benjamin Coriat, professeur d’économie à l’université Paris-VIII, qui vient de publier La Pandémie, l’anthropocène, le bien commun (Les liens qui libèrent) (lire son entretien ici), est encore plus tranchant : c’est un changement de monde qui s’annonce. « Nous n’avons pas vu la grande accélération de l’anthropocène, les destructions exponentielles de la planète, des écosystèmes auxquelles cela a conduit. Nous sommes entrés dans l’ère des pandémies, comme nous en avertissent les études de la plate-forme intergouvernementale des biodiversités et des écosystèmes (IPBES). L’ancienne économie ne se remettra pas en place. Des pans entiers ne se relèveront pas », affirme-t-il.

La sidération qui a saisi le monde au moment du premier confinement a empêché de prendre la pleine mesure de ce qui était à l’œuvre. En quelques jours, l’essentiel du secteur marchand, une grande partie des capacités productives – c’est-à-dire les moteurs de l’économie – se sont retrouvés gelés, mis en cocon par décision gouvernementale. Industries, transports, commerces, tout a été mis à l’arrêt, la santé, les services publics essentiels, jugés jusqu’alors comme des « charges », se retrouvant en première ligne.

Face à cette situation sans précédent, l’Europe a mis entre parenthèse ses tabous, ses préjugés, ses principes. En apparence. Tous les pays européens ont adopté des politiques de soutien plus ou moins généreuses, plus ou moins ambitieuses, mais qui s’inscrivent toutes dans le même cadre : avec le soutien de la BCE, garante en dernier ressort, les différents gouvernements ont mis d’immenses moyens budgétaires pour compenser l’arrêt brutal de l’économie. Financement du chômage partiel, prêts aux entreprises, plans de soutiens : des centaines de milliards d’euros ont été débloqués en quelques semaines, dans l’espoir de préserver les capacités de production, les commerces, les services, les activités culturelles. Au prix d’endettements publics qui se chiffrent en dizaines de points de PIB.

Cela devait être temporaire. Mais le deuxième confinement, même allégé, a obligé les gouvernements à prolonger, compléter, améliorer les dispositifs existants, se transformant en assureurs en dernier ressort de tout. Sans que cela donne lieu à débat. Depuis le sommet de juillet qui a acté la création d’un plan européen de relance et la mutualisation partielle de la dette, aucune nouvelle grande réunion n’a été programmée entre les responsables européens.

Il ne se passe pas grand-chose non plus lors des réunions de l’Eurogroupe, tous les ministres se contentant de répéter que l’heure est désormais à la « digitalisation de l’économie », à la transition écologique et à la reconquête des entreprises stratégiques. Pas un mot, en revanche, n’a été dit sur l’importance des secteurs « non marchands », de la santé en particulier, mise à mal par les politiques d’austérité imposées depuis 2010, et qui se retrouvent aujourd’hui en première ligne, constituant les derniers stabilisateurs de nos économies effondrées.

« Les gouvernants ne se sont pas soudain tous convertis à la dette, à la relance keynésienne, pas plus qu’ils n’ont renoncé à l’économie de marché et décidé de se rallier au dogme de l’intervention, de la socialisation et peut-être demain de la collectivisation des moyens de production. Rien n’a été prémédité. Ce revirement ne tient qu’au pragmatisme et à une fuite en avant dans l’action pour sauver ce qui peut être sauvé », explique l’économiste Olivier Passet de Xerfi. Sans savoir, insiste-t-il, sur quoi déboucheront ces réponses bricolées dans l’urgence.

Les effets retards de la crise

Ce nouveau paradigme né de la crise sanitaire vient raviver les vieilles plaies européennes, les profonds déséquilibres mis à nu lors de la crise de l’euro et qui n’ont jamais été soignés. Car, dans les faits, chaque gouvernement agit avec ses moyens. Bien que la politique monétaire de la BCE soit censée égaliser les chances de chacun en ramenant les taux à zéro ou presque pour tous, les pays se sont retrouvés chacun face à sa situation.

L’Allemagne, riche de ses excédents passés, a brisé sans hésitation son tabou de la dette et a débloqué au plus vite plusieurs centaines de milliards d’euros. Ces différentes mesures représentent l’équivalent de 8 % de son PIB. Mais à l’autre bout, les petits pays de l’Europe de l’Est ou les pays de l’Europe du Sud peinent à soutenir leurs engagements. L’endettement de l’Italie risque de dépasser les 156 % du PIB en 2021 et celui de l’Espagne les 120 %.

Ces deux pays attendent beaucoup du plan de relance européen de 750 milliards d’euros : ils devraient en être les principaux bénéficiaires et recevoir quelque 140 milliards d’euros de prêts et de subventions. Une somme nettement insuffisante au regard des besoins, selon de nombreux économistes.

D’autant que l’argent tarde à arriver. Le Parlement européen a voté le plan cette semaine, mais la Pologne et la Hongrie menacent toujours de mettre leur veto à un plan qui subordonne le versement des sommes au respect des règles européennes de droit. Au mieux, les premiers versements ne devraient pas avoir lieu avant la fin du premier trimestre 2021 et s’étaler sur six ans.

Pendant ce temps, l’écart entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud continue de se creuser inexorablement.

Les statistiques consolidées ne disent rien ou pas grand-chose de ces disparités. À la sortie du confinement, toutes les économies européennes ont vivement rebondi, portées par une reprise de la consommation et de l’activité, qui avaient été bridées par plusieurs mois de confinement. Au troisième trimestre, la France a enregistré une croissance de 18,2 % de son PIB, l’Espagne de 16,7 %, l’Italie de 16,1 %, l’Allemagne, qui avait subi un effondrement moindre au cours du premier semestre, de 8 %. « Une croissance historique », s’est félicitée l’Europe.

Mais, à y regarder de plus près, les différences n’ont fait que s’exacerber. L’activité industrielle s’est redressée, même si elle n’a pas retrouvé son niveau antérieur. Parce que le deuxième confinement a été allégé, que l’activité dans les usines a pu être maintenue à la différence du printemps, les entreprises continuent de travailler. En Allemagne, l’industrie affichait encore une croissance de 1,6 % en septembre.

Les services, en revanche, ne sont jamais parvenus à sortir la tête hors de l’eau. Des pans entiers des services, à commencer par le tourisme, les transports, l’hôtellerie et la restauration, les activités culturelles, subissant les restrictions imposées par les mesures sanitaires, n’ont pas compensé leurs pertes antérieures. Des activités qui pèsent particulièrement lourd dans les économies de l’Europe du Sud.

En Espagne, le secteur du tourisme, qui représente 12 % du PIB et 13 % des emplois, a enregistré une chute de 70 % de son chiffre d’affaires au cours des neuf premiers mois de l’année. Le secteur risque d’afficher des pertes de l’ordre de 100 milliards d’euros à la fin de l’année, selon l’association Exceltur, qui regroupe les principaux groupes touristiques espagnols. En Grèce, l’activité touristique (20 %), qui avait rapporté plus de 18 milliards d’euros au pays en 2019, devrait atteindre avec difficulté les 3 milliards d’euros en 2020, selon les prévisions de la Banque centrale grecque.

Or, ce sont à nouveau ces secteurs qui sont frappés les premiers par les mesures de fermeture, de couvre-feu, de confinement imposées dans toute l’Europe à partir de la mi-octobre. Comment croire que toutes ces activités, que ce soit les petits commerces, l’artisanat, les théâtres ou les cinémas, les soins à la personne ou les loisirs, sans réserve financière, déjà grevées de dettes et d’arriérés, pourront en réchapper ? Les rébellions, les contestations, les témoignages de désespoir qui ont accueilli ces nouvelles restrictions dans chaque pays donnent la réponse. Personne n’y croit.

Les plans sociaux spectaculaires qui s’empilent depuis le printemps, les appels à l’aide de secteurs entiers, à commencer par l’aérien ou la restauration, les 15,6 millions de personnes au chômage en Europe, selon les statistiques officielles, la montée de la précarité et de la pauvreté ne sont que la partie émergée des drames économiques et sociaux qui se jouent actuellement. Car, pour l’instant, une grande partie de l’économie est placée sous assistance respiratoire financière, grâce aux prêts garantis par les États, aux aides, aux reports de charges fiscales et de loyers.

Cela permet d’assurer la survie, mais, pour une partie de ces acteurs économiques, une survie artificielle. Nombre d’entreprises, de commerces sont menacés de devenir des entreprises « zombies », c’est-à-dire sans réelle activité économique, survivant par le biais des aides et des prêts.

« Chacun se dit qu’il faut essayer tenir, coûte que coûte. Les prêts bancaires, les factures auprès des fournisseurs, les arriérés de loyer sont suspendus. L’incertitude sur l’avenir, sur la durée de cette crise, complique encore le problème. Puis, un moment, certains ne pourront plus faire face. Les pertes vont arriver avec retard, dans un an, un an et demi peut-être. On sous-estime le mécanisme de propagation de cette crise. Car les fournisseurs, les sociétés immobilières, les banques risquent d’être à leur tour touchés. Cet effet retard n’a toujours pas été mesuré », s’inquiète David Cayla, professeur d’économie à l’université d’Angers et auteur d’un nouveau livre, Populisme et néolibéralisme (Deboeck supérieur). Son analyse porte sur la situation en France. Mais une grande partie du constat qu’il dresse peut être généralisée au reste de l’Europe.

Le déni le plus flagrant est dans le monde bancaire. Au troisième trimestre, les grandes banques européennes ont toutes présenté des résultats en hausse. Euphorisées par les marchés en hausse permanente et l’argent gratuit des banques centrales, rendues optimistes par le rebond des économies européennes à la sortie du premier confinement, toutes ont décidé que la crise était achevée : elles ont diminué les provisions sur les risques d’impayés et les créances douteuses. Ne doutant pas une seconde de l’avenir, certaines, à l’instar de la banque italienne UniCredit, se sont même aventurées à avancer des prévisions de résultat pour 2021. Avec un objectif : convaincre les régulateurs européens qu’elles étaient en situation de reprendre le paiement de leurs dividendes, après avoir été forcées par la BCE de les suspendre en avril.

Mais leurs arguments n’ont pas convaincu. Au lendemain de cette série de résultats, les régulateurs européens se sont fendus d’un avertissement à toutes les banques du continent, leur demandant de ne pas céder à la complaisance et de renforcer encore leur bilan. « Les prévisions macroéconomiques sont incertaines et nous ne pouvons pas exclure une très faible reprise avec une augmentation significative des créances douteuses », a prévenu Andrea Enria, responsable de la supervision bancaire à la BCE. Selon le scénario le plus pessimiste du moment de la Banque centrale, les mauvaises créances et les impayés dans les bilans bancaires pourraient atteindre jusqu’à 1 400 milliards d’euros. Face à de tels montants, tout le système bancaire est susceptible de se retrouver sous tension. Ou pire encore.

Mais ces montants ne sont rien par rapport à la destruction économique et sociale qui menace l’ensemble du continent. Des pans entiers d’activités risquent de s’effondrer. La mise à mal des organisations économiques, des capacités de production, des savoir-faire, mais aussi des activités culturelles, de tout ce qui crée les liens dans la société, pourrait laisser des traces indélébiles pendant des années, préviennent des économistes. « Cette crise remet en cause nos économies, nos institutions, notre cohésion sociale. C’est le moment où il faut repenser tout, comment nous réorganiser pour sauver tout le monde, pour sauver la démocratie », dit Aurore Lalucq.

Pour l’instant, les responsables européens n’en prennent pas le chemin, préférant prendre la voie du court-termisme, en attendant que les choses reprennent leur « cours normal ».

Source : Blog Mediapart de Martine Orange via ESSF

Source https://www.cadtm.org/Corona-Crise-Europe-l-illusion-d-un-retour-a-la-normale-apres-le-Covid