« Un archipel des solidarités » propose une réflexion sur « un autre possible politique », en éclairant la force du « Nous » dans la diversité géographique de la Grèce. Des « luttes communes » qui font face à des mesures globales destructrices. Entretien avec la co-autrice de cet ouvrage, Christiane Vollaire.

.

Nicolas Richen – Vous défendez une « philosophie de terrain ». En quoi cela consiste dans la pratique ?

Christiane Vollaire – Une philosophie de terrain, c’est un travail philosophique qui s’appuie sur une expérience de présence dans des espaces et de rencontre avec des personnes. Dans ma démarche, il s’agit de philosophie politique critique. Un travail théorique se fait en amont, pour élaborer le projet et orienter initialement la réflexion. Mais cette orientation elle-même pourra être remise en cause par l’expérience du terrain. Et, ensuite, le décryptage des entretiens constitue lui-même une expérience spécifique de réflexivité qui va nécessairement infléchir ou réorienter le projet initial. Les entretiens constituent ici le matériau central de la réflexion philosophique, et les rencontres avec les acteurs du terrain en sont le moteur. Le travail final tel qu’il se présente est bien un travail philosophique et conceptuel, mais il est entièrement tissé de la parole des sujets rencontrés qui sont explicitement cités, en même temps que des références philosophiques (mais aussi sociologiques, anthropologiques ou historiques) qui permettent de l’étayer. L’idée est que ce travail vise un public le plus large possible : non pas seulement des philosophes ou des chercheurs, mais aussi des militants, des associatifs et un public soucieux d’un éclairage sur les réalités politiques contemporaines, pour lequel le point de vue journalistique peut s’avérer, selon les médias de masse en particulier, insuffisant ou manipulateur. J’ai présenté les éléments de théorisation de cette position dans l’ouvrage Pour une Philosophie de terrain, publié en 2017 aux éditions Créaphis.

NR – Qu’est-ce qui vous a amenée à venir en Grèce avec Philippe Bazin ? D’où vient cette idée de documenter les solidarités ?

CV – Je travaille en collaboration avec le photographe Philippe Bazin, auteur du livre Pour une photographie documentaire critique publié en 2017 chez le même éditeur. Nos positions sont donc équivalentes dans nos deux domaines de création et de recherche. Et nos publications associent le travail philosophique et le travail photographique, combinés sur les mêmes terrains depuis une vingtaine d’années. Essentiellement en Europe (Balkans, Pologne, Turquie, Bulgarie, Grèce, et, plus récemment, en France) ; mais aussi Afrique du Nord (Égypte) et Amérique latine (Chili). L’ensemble du travail se fait autour des processus de globalisation et de leurs effets en termes de revendications, de protestations et d’affrontement aux politiques financières et à leurs effets destructeurs en termes de logement, de droit du travail et de politiques migratoires. La question des solidarités est donc pour nous un point essentiel de cet affrontement : le principe de solidarité n’est pas un principe d’assistanat, mais un motif d’exigence de luttes communes.

Nous avons décidé d’un terrain en Grèce en 2017, parce que la Grèce nous semblait emblématique de cette communauté des luttes, face à la violence économique imposée par la troïka des banques européennes et mondiales depuis les années 2010. Nous avions d’abord ciblé les dispensaires de santé solidaires créés par des acteurs de santé en autogestion, à Thessalonique en particulier. Et c’est pour en rencontrer les intervenants que nous sommes venus en Grèce. Mais entrer sur le terrain grec nous a ouvert l’accès à d’autres formes de solidarité et de luttes communes qui ont considérablement élargi le terrain : lutte pour la pérennisation de l’usine autogérée de Viome à Thessalonique, lutte contre l’ouverture de la mine d’or de Skouries en Chalcidique ; travail associatif dans les quartiers, pour la distribution de nourriture et de produits de première nécessité. Bref, ce premier terrain à l’été 2017 avait déjà pris plus d’ampleur que nous ne l’avions prévu au départ. Il s’est ouvert en même temps sur la question des migrations, nous imposant de revenir en 2018, cette fois sur l’île de Lesbos au cœur de cette problématique puisqu’en vis à vis de la côte turque. D’autres types de solidarité sont mises en œuvre dans ce cadre : une autre disposition de l’affrontement au néolibéralisme, dans les formes policières de la chasse aux migrants.

NR – La Grèce semble à la fois être un laboratoire des solidarités (et de diverses expérimentations socio-politiques) et un laboratoire du capitalisme du désastre, des « politiques globales destructrices » comme vous le dites. Quels exemples illustrent pour vous le mieux ces deux versants ?

CV – Ces exemples sont précisément ceux qui ont justifié le nom de ce livre, dans sa dimension à la fois métaphorique et géographique : Un Archipel des solidarités. Les îles, comme terres émergées d’une série d’archipels, constituent la réalité géopolitique de ce qu’on appelle « la Grèce », qui est loin de se réduire au continent, et encore moins aux métropoles d’Athènes ou de Thessalonique. Un chapitre du livre s’intitule « Politiques solidaires et politiques policières », et il porte précisément sur les îles. Non seulement Lesbos, mais deux îles particulièrement antagonistes dans leur histoire : Icaria et Makronissos. Sur l’île d’Icaria, au moment de la guerre civile (1946-49), les opposants politiques de gauche ont été déportés par le pouvoir fasciste mis en place par les Alliés après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la population de l’île (essentiellement des paysans et des pêcheurs) les a majoritairement accueillis non comme des réprouvés, mais comme des hôtes, les a soutenus et protégés de la police, de l’armée et de la gendarmerie. En échange, les déportés ont apporté aux habitants leurs compétences, en matière d’éducation et de santé en particulier. Makronissos, au contraire, île déserte, sans point d’eau et exposée aux vents, a été le lieu emblématique de la répression policière et un laboratoire de la violence politique. C’est là que le pouvoir fasciste, soutenu par les pouvoirs anglais et américain, a édifié un camp de « redressement » politique ; c’est-à-dire, de fait, de terreur, de torture et d’extermination des opposants de gauche. Le terme même de laboratoire a été utilisé en particulier par le général américain Van Fleet qui a, au sens propre du terme, expérimenté sur le territoire grec les premières bombes au napalm pendant la guerre civile. Au contraire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les villages conquis par les andartes (résistants grecs) devenaient des lieux d’expérimentation de politiques sociales dans les formes d’une « laocratie » (laos en grec signifiant le peuple au sens populaire du terme, contrairement à « démos » qui le présente dans une dimension plus élitiste). On retrouve ces deux tendances antagonistes dans le monde grec contemporain, tel qu’il est issu de cette filiation.

NR – Vous parlez de la « puissance du commun ». Vous vous attendiez à une telle force des réseaux de solidarité et à une telle pluralité des formes de lutte en Grèce ?

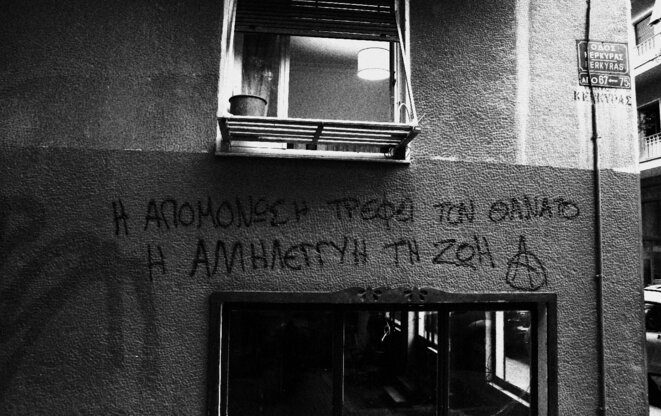

CV – Nous avons été très impressionnés par cette tradition du commun en Grèce, dont je viens de vous donner quelques exemples historiques. Elle est beaucoup plus étendue, multiforme et profondément enracinée dans la culture grecque, que nous ne pouvions l’imaginer au départ. Il y a comme une sorte d’éducation à la solidarité, qui s’est forgée précisément dans les années les plus noires (celles de la guerre civile en particulier). Et la transmission en est très forte. Il ne s’agit nullement d’une transmission biologique, mais bien plutôt d’une éducation politique, souvent acquise dans la clandestinité. Le quartier d’Exarchia, à Athènes, en témoigne : quartier de tradition anarchiste et internationaliste, qui a abrité nombre d’opposants pendant la guerre civile, et s’est avéré depuis un quartier général des luttes. En 2008 par exemple, quand un adolescent y a été tué par la police, faisant du quartier un véritable ferment de la lutte contre la destruction du commun, et par là même de l’affrontement à la violence policière. Entre 2013 et 2020, des militants du quartier ont créé Omnia TV, une chaîne de télévision qui a rendu compte au jour le jour du procès fleuve contre le parti fasciste Aube dorée, qui a fini par être condamné comme organisation criminelle.

Mais, comme le montre à l’inverse la puissance d’Aube dorée, il y a tout autant une prégnance terrifiante des idéologies fascistes, véhiculées au pouvoir pendant des années (dictature de Metaxas en 1936, dictature des colonels de 1967 à 1974). Et cette tradition-là ne peut pas être ignorée : non seulement elle a été au pouvoir dans ces années-là, mais, même en-dehors de ces années, elle continue d’irriguer les sphères du pouvoir (le parti de droite dure actuellement au pouvoir, Nea Dimokratia, en est largement influencé et infiltré). En dépit d’une telle force, et en dépit des persécutions, on ne cesse de voir à tous les niveaux ce que j’appelle un « retour du refoulé solidaire », dans les luttes pour le commun politique.

NR – Vous dites que cette notion de « commun » permet parfois de dépasser les catégories nationales (Grecs contre réfugiés). Y a-t-il une initiative ou un témoignage qui vous a marqué à cet égard ?

CV – Deux exemples en sont particulièrement significatifs, concernant les réfugiés. À Athènes, le City Plaza, grand hôtel abandonné par ses propriétaires et réapproprié par un collectif militant, a fonctionné de 2016 à 2019 sur un mode autogestionnaire de partenariat entre Grecs et réfugiés, donnant ainsi son plein sens au mot de «solidarité»: la conscience de défendre des intérêts communs à l’encontre des dirigeants politiques. Le lieu a décidé lui-même de sa fermeture au moment du retour au pouvoir d’une droite dure en 2019.

À Lesbos, le dispensaire autogéré de Pikpa a fonctionné sur un mode similaire, jusqu’à ce que le même pouvoir politique décide arbitrairement de sa fermeture. Il constituait une alternative majeure au camp de Moria, qualifié par Jean Ziegler de « honte de l’Europe ». Dans cet espace de vie commune, il n’y avait ni police ni vigiles, et les réfugié s’y sentaient pourtant en pleine sécurité, dans le temps où le camp de Moria, objet d’une gestion policière organisée par l’armée grecque, était le lieu de suicides d’enfants liés au trafic sexuel.

De fait, plus la gestion est horizontale, plus la protection des personnes est assurée, à l’encontre d’une gestion verticale et sécuritaire qui la met en péril. Les politiques d’encampement (pour reprendre le terme employé par l’anthropologue Michel Agier) ne sont rien d’autre que des politiques de domination visant à réduire les réfugiés à la position d’assistés. Dès lors au contraire que l’espace de vie et d’hébergement est autogéré, la rupture avec la verticalité du pouvoir est un facteur de responsabilisation commune. Mais il montre clairement que le clivage n’est nullement entre nationalités différentes, mais bien plutôt entre dirigeants et dirigés ; et que si l’on peut parler, comme le montre le philosophe Grégoire Chamayou, de « société ingouvernable », c’est précisément au sens où les gouvernants sont devenus insociables. La solidarité entre exilés et « sédentaires » (toujours eux-mêmes descendants plus ou moins lointains d’exilés) reconfigure ainsi les véritables clivages politiques.

NR – Votre ouvrage laisse largement la parole aux acteurs de ces solidarités. Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marquée ou bousculée ?

CV – Chaque rencontre est, à vrai dire, une forme de bousculade : la parole des solidaires est puissante. Certains ont un charisme spécifique : Konstantinos Polychronopoulos, qui a créé la cuisine solidaire « O Allos Anthropos », est de ceux-là. Passé d’une carrière réussie dans le marketing, au moment brutal où il s’en est fait jeter comme un kleenex, c’est par cette expérience de la dégradation sociale qu’il a entamé sa réflexion politique. Et c’est par le concret d’une cuisine partagée qu’il y est venu. Un parcours extrêmement pragmatique : je fais un tour sur le marché comme unique sortie, dans la dépression noire où je suis enfermé, j’y propose un sandwich à une vieille dame pauvre qui le refuse. Je me fais une tambouille par terre sur un réchaud de fortune, et là, elle vient la partager avec moi. Je sais que ce geste-là, de cuisiner ensemble, est plus signifiant, et au final plus authentiquement nourrissant, qu’une aumône. Et en pleine dégradation sociale du pays, je vais produire ce geste d’une manière démultipliée. Et proposer au HCR ce mode de partage de la cuisine infiniment moins coûteux et mille fois meilleur que les barquettes plastifiées de nourriture avariée distribuées dans les camps par l’équivalent de la Sodexo. Ce sera un refus. Et là, je comprends la dimension « cannibale » des organismes internationaux et j’étends mon réseau d’intervention avec des équipes motivées. Une autre rencontre, avec une enseignante en biologie, parfaitement pacifique et pondérée, qui se déclare « en guerre » en prenant conscience de la violence économique par sa propre mise en retraite forcée avant l’âge.

Une autre expérience de la dégradation sociale, qui la pousse à venir travailler au dispensaire de santé solidaire d’Elliniko dans un quartier d’Athènes. Elle le transformera en un lieu de référence pour toute la Grèce. À chaque fois, une expérience de la colère politique devient le motif d’une décision sans appel qui ouvre l’individuel sur le collectif et fait entrer délibérément dans un engagement sans faille. Une puissance de radicalisation au sens le plus noble du terme, avec des effets majeurs sur le commun.

NR – Les mouvements de luttes ont eu tendance à s’affaiblir avec l’arrivée au pouvoir de Syriza et la signature du 3e mémorandum. Le retour aux affaires de Nouvelle Démocratie en 2019 a quant à lui accentué le virage ultra-sécuritaire du gouvernement. Entre le début et la fin de votre de votre terrain, quelles différences majeures avez-vous noté dans les dynamiques de lutte ?

CV – Nous avons commencé ce terrain grec en 2017 (sous le gouvernement Syriza) et l’avons terminé en 2020 (sous le gouvernement de la Nea Dimokratia). Dans les dynamiques de lutte, nous n’avons perçu aucune différence. Les différences ont été dans le débridement des violences auxquelles elles s’affrontent. Mais ce qui avait déjà impacté négativement les dynamiques de lutte avant 2017 était bien antérieur à l’arrivée au pouvoir de la droite (qui les a souvent au contraire ravivées). C’était, deux avant notre arrivée sur le terrain, la trahison des dirigeants de Syriza, signant un nouveau memorandum (c’est-à-dire un pacte de soumission à la financiarisation mondiale) dans le temps même où un referendum populaire venait de les soutenir dans leur opposition.

Beaucoup de Grecs, qui n’étaient nullement des militants, s’étaient mobilisés, sur l’injonction de Syriza, pour répondre « non » au referendum, c’est-à-dire non aux injonctions de la troïka des banques, refusant ainsi clairement les politiques dites « d’austérité » (c’est-à-dire de sabordage des acquis sociaux) auxquelles on prétendait les soumettre. Et ce « non » avait obtenu plus de soixante pour cent des voix. La volte-face d’un pouvoir politique réputé de gauche, ne faisant pas suite à ce soutien et ne respectant pas son propre engagement, a totalement désorienté aussi bien les militants que ceux qui ne l’étaient pas, et s’étaient pourtant lancés dans la bataille. Et une telle perversion est beaucoup plus égarante que la violence de la droite. Des militants dans l’âme (les ouvriers de l’usine Viome, par exemple) tentaient de ne pas s’opposer de front à ce pouvoir qui les avait trahis, mais dont ils savaient que ses décisions seraient encore un moindre mal par rapport à celles d’un pouvoir de droite. Et ce chantage-là – celui du « moindre mal » – constitue actuellement la norme des régimes prétendument démocratiques. Une fois de plus, sur ce point, la Grèce est un laboratoire.

NR – Dans l’idéal politique de Castoriadis, une société autonome repose sur la participation de toutes et tous et la fin de la distinction dirigeant-dirigé. Les mouvements de solidarité et d’autogestion en Grèce font face au risque d’hétéronomisation. Je pense à « l’ONGisation » de résistances informelles, de Mitsotakis qui s’affiche dans une cuisine sociale en plein confinement ou encore à la Mairie d’Athènes qui prétend mettre en place des « politiques de solidarité », un terme pourtant utilisé par les mouvements communistes et anarchistes depuis des décennies en Grèce. Qu’est-ce que tout cela vous évoque ?

CV – Il y a deux problématiques différentes dans votre question : celle de l’autonomie politique, telle qu’elle s’exprime dans la pensée de Castoriadis ; et celle de la perversion du langage, telle qu’elle s’exprime dans le néolibéralisme contemporain.

Pour ce qui concerne la pensée de Castoriadis, d’abord, il est important de noter les conditions de sa naissance : sur le territoire turc, de parents grecs qui ont fui la Turquie l’année même de sa naissance qui coïncidait avec ce que les Grecs appellent la « grande catastrophe » de 1922 : la défaite de la Grèce face aux Turcs, qui les ont de ce fait chassés violemment. À l’âge de 23 ans, en décembre 1945, jeune philosophe trotskyste, il quittera en urgence le territoire grec pour fuir les persécutions des fascistes contre les opposants de gauche. Après cette date, où il se réfugie en France, il ne reviendra jamais vivre en Grèce, jusqu’à sa mort en 1997. Ce qui définit la pensée de Castoriadis, c’est la question du possible politique. Et c’est ce qui motive son ouvrage central, L’institution imaginaire de la société. Ce possible politique est celui d’une autonomisation des sujets par rapport à leurs directions politiques. En fondant, avec Claude Lefort, le groupe « Socialisme ou barbarie », il vise à opposer la profondeur de la pensée communiste à sa trahison par le stalinisme. Car de fait, la Grèce des accords de Yalta est un pays où les militants de gauche ont été littéralement livrés aux fascistes par les cadres du parti communiste, trahis eux-mêmes par la politique stalinienne. Cette complexité sous-tend la revendication d’un imaginaire social visant à s’instituer dans un réel qui lui refuse sa place. Et ce refus est toujours lié à des formes de verticalisation du pouvoir, qu’elles soient fascistes ou staliniennes … ou, actuellement, néolibérales.

Revendiquer la puissance d’un imaginaire social, c’est revendiquer au contraire son horizontalisation dans des formes d’autonomie politique. La puissance du mouvement anarchiste, en Grèce et dans les Balkans, en atteste actuellement. C’est ici que prend place la question de la perversion du langage. Et le terme de solidarité est en butte, lui aussi, à cette perversion. Au début de l’Archipel, je me réfère aux origines du mot, qui sont d’ordre économico-juridique à l’époque romaine ; puis deviennent proprement politiques à sa seconde naissance, contemporaine de la Révolution française et de l’instauration d’une République. Tout système républicain ne peut se légitimer qu’en prétendant à la solidarité : c’est ce que Durkheim appelle, dans De la Division du travail social, la « solidarité organique ». Celle qui fait de chacun l’instrument de la cohérence d’une société dans son ensemble. Mais la pensée de Marx, au contraire, a mis en évidence la dimension conflictuelle de la construction d’un ordre social, dans les dynamiques de la lutte des classes. Tout système de gouvernementalité tendra alors à occulter cette dimension conflictuelle dans une volonté d’hégémonie, mettant en place des rapports de domination qui se réclament pourtant d’une cohésion solidaire. La question humanitaire est au cœur de cette problématique, en faisant de l’assistance un moteur de la vie sociale, et en maintenant par là les rapports de surplomb : une forme de verticalité qui se réclame de la « bienveillance » … ou, tout simplement, ce que Kant nommait le « paternalisme ». Ce que vous nommez «ONGisation des résistances informelles» en est un exemple. C’est ce qu’on peut appeler l’humanitarisation du politique, qui est une des données du néolibéralisme contemporain dans son versant euphémisé. C’est, de fait, l’option antagoniste d’une authentique politique de solidarité, qui suppose d’abord une reconnaissance de l’égalité. Défendre cette solidarité authentique contre ses perversions est précisément l’objet de notre livre, dont une section est consacrée à la question humanitaire.

NR – Dans votre 3e chapitre, vous dressez des parallèles entre les luttes passées (contre la monarchie, le fascisme et l’impérialisme britannique et états-unien) et les luttes du présent. Vous pouvez nous expliquer pourquoi cette articulation entre passé et présent vous est apparue centrale ?

CV – Un des éléments centraux de notre travail, à Philippe et moi, est la contextualisation non seulement des luttes, mais des systèmes de domination. Contextualisation à la fois géographique et historique. Contextualiser, c’est se donner les moyens de saisir les tenants et les aboutissants, c’est-à-dire les moyens de l’analyse. L’image photographique procède de cette contextualisation, au même titre que le discours théorique. Dans le monde médiatique contemporain, c’est précisément cette contextualisation qui manque. Et les politiques éducatives dominantes tendent à l’effacer, comme le montre très clairement, en particulier, la déstructuration de l’enseignement de l’histoire dénoncée par de nombreux enseignants. Chaque événement semble ainsi surgi de nulle part, et l’ « événementiel » est désormais au cœur des politiques culturelles, qu’elles se traduisent dans la transmission enseignante, dans les choix cinématographiques ou dans les représentations de l’actualité. Or, posant la question « Qu’est-ce que notre actualité ? », Foucault montrait au contraire comment elle est profondément ancrée dans ses propres généalogies, et c’est à ce travail généalogique qu’il se livrait.

L’histoire grecque est profondément liée à l’histoire de l’Europe, mais pas dans le sens où on l’entend ordinairement. Le sujet cultivé moyen est supposé s’extasier sur un siècle d’histoire grecque, ou plutôt d’histoire athénienne (le Ve av. JC), comme s’il avait fait matrice de toute l’histoire européenne, et en particulier de cette fameuse « démocratie » dont l’Europe néolibérale se revendique pour se légitimer par le « libéralisme ». Mais dans la Grèce contemporaine, la culture de la Grèce antique est précisément revendiquée par les fascistes : celle de la brutalisation du pouvoir politique à Spartes.

Et, indépendamment de toutes les reconstructions mythiques dont la Grèce fait l’objet, la Grèce contemporaine est bel et bien issue de la modernité, bien plutôt que de l’Antiquité, ayant transité par la période médiévale de la culture byzantine, au fondement de la culture orthodoxe contemporaine, majoritaire et économiquement dominante sur le territoire grec.

La révolution grecque de 1821, contre un empire ottoman défaillant, est soutenue et portée par les puissances européennes, et la Grèce naît dans l’esprit des États-nations émergeant au XIXe siècle. Dans l’esprit, et avec les finances. Et ce sont précisément les premières occurrences d’une rhétorique de la « dette ». Au cœur de ce double langage, qui associe la liberté révolutionnaire à l’assujettissement financier, se trouve la problématique même de la notion de peuple : le peuple, est-ce la dimension populaire du « laos » ou le pouvoir bourgeois tel qu’il s’instaure comme « démos » ? La même problématique se retrouvera dans la période de résistance au nazisme, où les andartes devront combattre sur deux fronts : celui de la résistance au nazisme et celui de la promotion des valeurs sociales. Sur le premier front, les Anglais sont leurs alliés (avec beaucoup d’ambivalence toutefois) ; sur le second, ils deviendront, sans aucune ambiguïté, leurs ennemis. Mais c’est ce second front, on l’a vu, qui va accoucher des solidarités contemporaines.

NR – Alain Damasio appelle à construire « une pluralité d’îlots et d’archipels » pour renverser le capitalisme. L’imaginaire politique que développe cet écrivain vous a-t-il inspiré ?

CV – Je ne connais pas assez le travail de Damasio pour vous répondre. Mais généralement, je suis beaucoup plus inspirée par les essais que par la littérature. À mes yeux, la réalité dépasse toujours la fiction et c’est elle qui suscite le plus la puissance de l’imaginaire. La photographie documentaire, le cinéma documentaire, sont pour moi des sources d’inspiration constantes, comme l’est le terrain dans sa rude réalité, dans les déceptions et les enthousiasmes qu’il suscite. Voir les photographies de Philippe après avoir vécu un terrain commun est une source d’étonnement sans fin. S’il me montre ses photos de notre propre quartier, j’entre dans un monde étrange que je redécouvre. J’ai les mêmes sensations vertigineuses au retour de n’importe quel terrain. Le décryptage lui-même est une source de redécouvertes constantes, dont participe, au retour des entretiens, la découverte des portraits d’entretien. La représentation du réel, la manière dont elle le côtoie et s’en distancie en même temps, crée des espaces féconds pour l’imagination. Et c’est ce qui me fait refuser l’image-choc du reporter-standard, dont l’accroche immédiate est à mille lieux des mondes de réflexivité suscités par le documentaire critique. La philosophie de terrain vise aussi une représentation du réel. Elle a, elle aussi, un authentique rôle esthétique à jouer. Elle est elle aussi, dans sa quête de l’analyse, une forme de création, au même titre que la photographie documentaire est une forme de réflexion.

Pour ce qui est de la notion d’archipel, j’ai davantage puisé dans ce puissant travail documentaire qu’est L’Archipel du goulag de Soljenitsyne. Ou dans la manière dont les fondateurs de la revue de géopolitique Hérodote interrogent Foucault en 1976. Et aussi, depuis, dans les analyses qu’en donne Edouard Glissant. L’idée que ce qui ne se voit pas (le socle sous-marin) constitue la profondeur du lien entre des îles apparemment dissociées est déjà, à elle seule, un puissant ferment d’imagination pour un travail politique. Les images, elles aussi, dans leur dimension sérielle, sont des îlots de cet archipel : celui d’un monde commun.

NR – En quoi vos rencontres durant ces 3 ans en Grèce ont remis en question ou prolongé votre approche philosophique, théorique ?

CV – Les rencontres, sans cesse, renouvellent l’approche théorique. Et c’est précisément l’objet de la philosophie de terrain de se nourrir de la parole des entretiens. En Grèce, c’est des rencontres qu’est partie notre volonté commune, à Philippe et moi, de travailler sur l’histoire, ce qui n’était pas prévu au départ. Sur l’île de Lesbos, en son centre, à Kalloni, un jeune couple qui avait créé une association de solidarité avec les réfugiés nous en a donné l’origine : le simple fait de voir les exilés, dépourvus de tout et pourchassés par la police, sur la route venant de la mer, a suscité en eux les images de leurs propres grands-parents et arrière- grands-parents, eux-mêmes réfugiés, sur cette même île, de la « grande catastrophe » de 1922. Et nous avons commencé à lire cette histoire du début du XXe siècle, et à entrer ainsi dans la complexité d’une histoire des relations internationales, mais aussi d’une histoire balkanique et européenne dont la Grèce est le centre.

Un médecin solidaire de Thessalonique, en nous parlant de sa propre éducation politique par la bonne de sa famille, nous a poussés à aller sur l’île d’Icaria dont elle était originaire, et à y découvrir une histoire des solidarités et de la guerre civile. Mais, par la même occasion, c’est l’inversion du rapport de subalternité qui s’est fait jour ici : une femme de condition domestique éduquant les enfants dont elle a la charge à l’encontre des préceptes de leur propre famille.

C’est aussi la discussion avec de jeunes chercheurs impliqués dans l’humanitarisation des solidarités et montrant l’insupportable qui en découlait, qui m’a permis de réactualiser mon travail de 2007 mené dans le livre Humanitaire, le cœur de la guerre.

C’est la réalité du parcours d’une jeune femme migrante, tel qu’elle me l’a retracé, qui m’a fait saisir les liens d’évidence entre exploitation sexuelle et exploitation du travail, là même où le travail n’est pas un travail sexuel.

C’est aussi le récit d’un homme âgé qui avait vécu les suites de la guerre civile comme enfant éloigné de ses parents militants et envoyé dans un orphelinat en Hongrie, qui nous a fait prendre conscience de l’impact des accords de Yalta sur une vie entière. Tout comme le récit de cette femme de la même génération, née à Tashkent de parents exilés et découvrant à 16 ans sa Grèce d’origine comme un pays étranger.

Ce sont, en général, les analyses des « subalternes » soumis à la violence politique, qui constituent de véritables leçons sur les inaperçus du racisme, sur les redoutables ambivalences du concept de « vulnérabilité », utilisé en droit pour accréditer la demande d’asile sur un motif infériorisant : une rencontre avec des exilés camerounais, aux abords du sinistre camp de Moria, en a pointé pour nous le sens dégradant : qu’est-ce qua ça fait, quand on a eu le courage d’affronter et de surmonter des épreuves aussi violentes que la passage par la Libye ou la traversée de la mer sur l’équivalent d’un radeau, de ne pouvoir être admis qu’au nom de sa faiblesse et en donnant des preuves de sa propre dépendance ?

Enfin de manière plus large, la question du double langage, qui est au cœur de ma critique des politiques publiques, a trouvé ici matière à se renouveler et à s’approfondir à partir de la réflexion de mes interlocuteurs sur les mensonges d’État auxquels ils doivent sans cesse se mesurer.